Σύμβολον Α’: Tò τάριχος. La momia del ascensor. Índice y notas

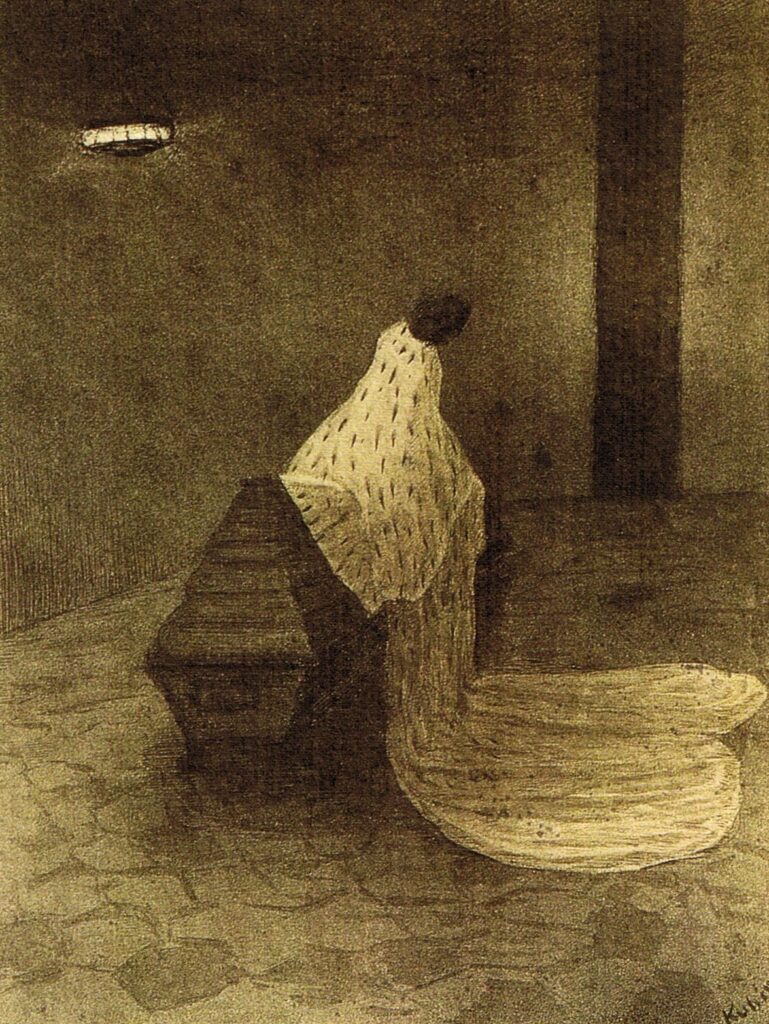

En mi ascensor vivía una momia, aunque mi familia lo ignorara. Cuando me calzaba mis zapatos blancos en la colorida tortura de ir al colegio, no olvidaba mirar de reojo al rellano, antesala de un ascensor mil veces replicado para detrimento de los jóvenes espeleólogos. Envuelta en el ensueño de la mañana reciente, la puerta del ascensor donde la momia pasaba sus madrugadas lucía anodina; de un verde deslucido que suponía una sucia burbuja inflada de imaginación. Fascinado al tiempo que aterrado, solía acercarme para deslizar mi manita por su superficie rugosa, sangrando el frío metálico del sarcófago.

No me atreví a dirigirle la palabra al terror, ni tampoco éste dio señales de pretender una conversación con un niño entrometido. En cierto modo, eso era lo que me daba miedo: una ausencia que se nutría de mis entrañas, que me generaba una inquietud de hiel secular. A decir verdad, no reparaba en ella salvo en esos amaneceres en los que, tras haber padecido una noche de turbias pesadillas, veía su rostro acechar desde la oscura puerta del cuarto de mis padres. El fruto de la lámpara era una anécdota que descendía pasito a pasito, escapando levemente del susurro del monstruo. He de puntualizar, para que no se me tache de descuidado, que la momia no vivía exactamente en el ascensor, sino en el lóbrego cuartucho colindante del bajo donde la mujer de la limpieza guardaba sus aparejos mugrientos.

Cada luna, la momia desvelaba el laberinto de su morada para internarse en el ascensor y así visitar las seis plantas del edificio. El mismo ascensor que había dejado de funcionar años ha, y para el que todos los vecinos denegaban una derrama.

Incapaz de contener mi infantil curiosidad, solía zumbar con indecible ilusión hacia los buzones (justo enfrente de la entrada a su oquedad) para comprobar si había recibido correspondencia de mis amigos de Eternia; en esos momentos, giraba levemente mi cabecita, como anhelando ver los dedos vendados de la momia asomar en los peldaños de cemento que conducían a su mausoleo suburbano. No menos reticente que ansioso, en una o dos ocasiones intenté transmitir su presencia a los adultos, pero como era habitual ignoraban mis palabras con medias sonrisas y conversaciones cotidianas que se superponían a mis palabritas rotas; a mí me sonaban contundentes mis argumentos, al filo cortado de mi mente de niño serio, pero ellos, insisto, no sabían escrutar la profundidad del enigma que torpemente les revelaba.

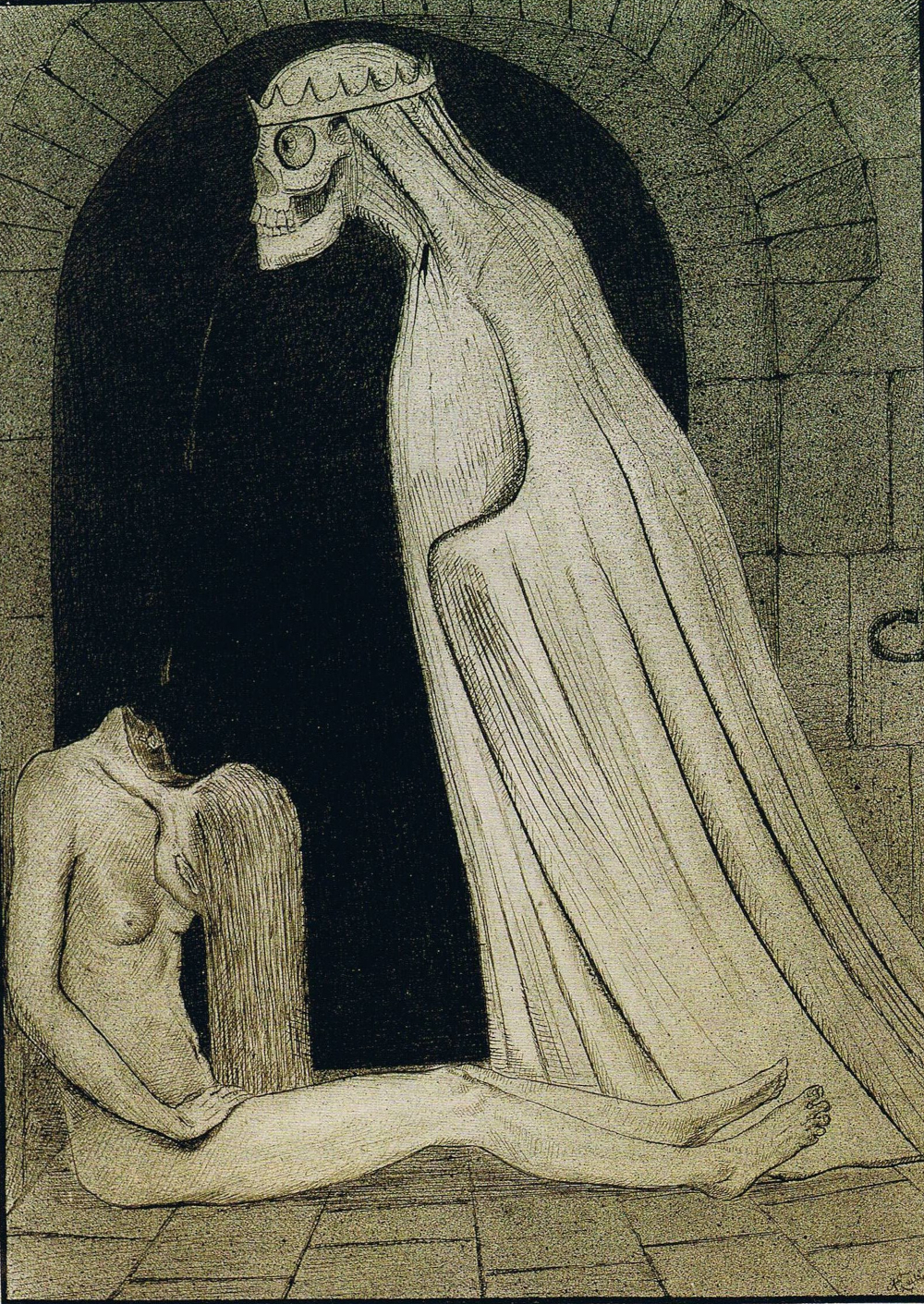

La momia era un secreto del que no deseaba hablar salvo para impresionar con su honda realidad a los que me rodeaban, en la búsqueda infructuosa de una conexión entre ese mundo ajeno a mis ojuelos almendrados y el océano en el que naufragaba noche tras noche. Por ese motivo, cuando hablaba de la criatura sentía que la traicionaba no sólo a ella sino a mí mismo. Hay secretos cuya realidad no nos es dado comunicar, y si lo hacemos nuestra alma pierde un poco el brillo primigenio que la vio renacer. ¿Conocía acaso el aspecto de la momia? ¿La había visto alguna vez? Yo daba por hecho que sí, que su forma era ennegrecida y terrosa, ribeteada de un verde enfermizo que asomaba entre los pliegues de sus vendajes. En el centro de su pecho ardía un fuego fatuo con el que hipnotizaba a sus víctimas. Se mantenía semioculta, supongo que aturdida ante la idea de tropezar con algún vecino incrédulo… o al menos yo no la vi frecuentar la escalera principal del edificio.

Los azulejos de la entrada resplandecían al mediodía, adornados con un tema floral que enfebrecía mi magín incontaminado. Cuando regresaba del colegio, escoltado por mi madre, podía observar la luz del sol reptar hacia su reino, pero por mucho que los rayos del astro rey se empeñaran en hollar su morada de muerte, nunca fueron capaces de algo más que acariciarla perezosamente. En el fondo esto me producía un extraño alivio, como si una plaga ponzoñosa que tratara de invadir mi propio hogar acabara por desviarse a las alcantarillas. La noche profunda era el reino de la momia, cuando todos dormían y no había forma alguna de alcanzarla… pero ahora que soy mayor y puedo ver con más claridad los detalles feos de la vida, imagino cómo los jovenzuelos que habían bebido y vivido el sopor alcohólico y la lujuria de los bares cutres, en su torpe retorno corrían el riesgo de vislumbrarla en pleno tránsito hacia el ascensor, aunque puede que la momia reservara su presencia a unos pocos escogidos.

En una ocasión, unos desalmados irrumpieron en nuestra casa mientras pasábamos los meses de verano recluidos en un siniestro apartamento de la costa. Y a nuestra llegada, alertados por un familiar del incidente, supimos que un vecino perjuró haber percibido un ladrón en el ascensor, «fumando» (así al menos había interpretado una lucecilla que vio rielar en su interior). Para mi desgracia (en aquel momento, desconocía el poder purificador del secreto), familia, vecinos y policía ignoraban que había sido la momia a quien el malhadado congénere había entrevisto, por lo que se dedicaron a cargar las culpas sobre una panoplia de hórridos personajes que resumían sus fobias. Por mi parte, no me fue difícil deducir el probable destino de los ladrones: la momia les había salido al paso con el propósito de secuestrarles, apropiándose de paso de nuestras alhajas. Decidí en ese instante que no quedaba más opción que descender a su morada, linterna en mano; de esa manera demostraría a mis papás que yo estaba del todo en lo cierto y además recuperaría sus preciados tesorillos.

Así que hice inventario del utillaje explorador de que disponía: media docena de disfraces de carnaval, puntiagudos juguetes que hacían las veces de sables, metralletas y cascos, y un sándwich de mantequilla y mermelada. Ánimo bizarro y atuendo barroco me definían escalera abajo, habiendo atravesado la aduana feroz de mi madre en la cocina, que refunfuñaba desinhibida sobre los acontecimientos recientes. Tiempo después, cuando los vecinos dieron testimonio sobre mi extraña desaparición, aseguraron que la última imagen que de mí obtuvieron fue la de un zascandil patizambo disfrazado de moro, romano o mosquetero que se tropezó con ellos, minutos antes de esfumarse en el bajo.

Aún me pregunto qué ocurrió para que mis zapatitos blancos de charol taconearan los escalones feos de la antesala del hipogeo de la momia. Los contadores de la luz, que apenas distinguía, dejaron paso a una completa oscuridad; allí al fondo veía (y olía) cubos, fregonas, estropajos y fregasuelos polvorientos. Derramé una lágrima de excitación y por unos instantes creí que mi corazoncito de niño travieso se me escaparía del pecho; finalmente alcancé el recodo que me conduciría al antro del monstruo, justo antes de escuchar el eco sordo que me dio la bienvenida al mundo subterráneo; resulta curioso que apenas fuera un instante el que me alertara del cambio de esfera. A medida que mi linterna acortaba su haz fui consciente de la imposibilidad de mi retorno.

Las paredes de baldosa se tornaron una gruta que hedía a encierro inmemorial, clausurando aquel trance onírico. Se desplegaba ante mis ojos el salón del sarcófago, al que de adulto me hubiera sido imposible acceder sin agachar la cabeza. En éste, un panel de cobre rectangular atravesado por docenas de formas geométricas impresas en bajorrelieve, presidía lo que parecía ser una tumba de granito. Sin embargo, lo que más atrajo mi atención fue una talla de búho que yacía a mis pies; mis ojos desvelados acertaron a descubrir que en su zarpa siniestra sostenía un orbe diminuto.

La tapa del sarcófago tembló; oí que susurraban mi nombre.

Supe muchos años después que mis padres, desesperados, acudieron a un programa de la televisión nacional especializado en buscar personas, mas nada pudieron hacer por recuperar mi cadáver. «La desaparición más extraña desde el niño pintor de Málaga», titularían los voceros del misterio. Las crueles pistas facilitadas por anónimos energúmenos acabaron por extinguir su exigua cordura, lo mismo que sus ahorros. Atribulado ante su tragedia, lo menos que pude hacer fue arrastrarme a través de los sinuosos corredores del laberinto subterráneo para morar junto a ellos, con la venia de la momia.

Notas:

En relación a las ilustraciones. Más sobre Alfred Kubin (1877-1959) en Espíritu del Arte (Blog).